题记:当攀西裂谷的钢铁洪流遇上绿色智慧,一群科研赤子、两代人用二十年光阴书写“点渣成金”的现代传奇。

“钢铁之城”攀枝花因钢而建、因钢而兴,是典型的工业城市,近年年均产生约7000万吨一般工业固体废弃物,在全国地级市中位居第一。新世纪初,攀枝花学院原校长黄双华教授针对这一困境,敏锐发现研究方向,亲自布局并带领土木与建筑工程学院开展研究;汪杰师从黄双华教授,从2012年开始,持续13年接力研究,不断创新与发展,申报建设攀枝花学院“绿色矿山研究与实践”科研团队、攀枝花市“攀枝花大宗工业固废负碳资源绿色建材化循环利用科技创新人才团队”;在国家高度重视生态环保的时代背景下,团队聚焦社会需求与行业痛点,科学布局与长远规划,久久为功,坚持努力,前后两代人从“零”起步,持续二十载,历尽艰难,走出了一条漂亮的资源循环利用生态环保之路。

奋斗之路

从实验室到产业线

故事从一间狭小昏暗的实验室开始。眼望着借来的检测仪器,桌上几经修改的策划方案,汪杰老师等人正深陷困境——科研经费的匮乏和跨学科知识储备的不足如同两座沉重的大山,压得人喘不过气。“千里之行,始于足下”,汪杰团队深知这“第一步”艰难,但他们更相信迈出“第一步”是成功的必要条件。白天,他们往返于各个高校、科研机构与园区企业,参加学术论坛与技术交流,不放过任何一个学习和积累知识的机会;夜晚,在实验室昏黄的灯光下,师生查阅大量文献资料、国家标准规范,常常沉浸其中直至凌晨;汪杰老师常年周平均学习工作时间不低于60小时。为了保障研究的持续开展,团队奔波于园区和企业,了解企业发展困境与需求,寻找课题与研究方向、筹集经费。

汪杰老师形象地描述道:“在实际的工程技术研究中,能够用的我们就尽量拿出来资源化利用。原来的废弃物,我们能想办法用就给它用掉,做成产品,产生效益。用不掉的,我们也想办法进行生态修复。自从我们老校长推动这件事以来,现攀枝花市建设工程领域绿色建材大量推广,年消耗大宗工业固废1000余万吨。”

汪杰老师常跟学生说到,“要为固废综合利用找到出路,就要深刻了解固废的‘前世今生’,只有知道固废是怎么产生的、都是哪些成分、现在的赋存状态、处置方法,才能为如何高效综合利用提供支撑”。

攀枝花一般性工业固废产生量大,只有在土木工程领域才能大宗量消纳。团队把攀枝花矿山、冶金产生的多源固废,做成复合微粉制备外加剂、掺和料,做成粗细颗粒替代混凝土砂石集料,用于路基改性填筑、沥青混凝土集料与填料,开发海绵城市透水地坪产品与技术、地坪漆等。汪杰老师跟团队讨论最多的除了技术与工艺,就是经济和成本,他坚持大宗固废资源化应用科技研究要落地,一定是技术可行、工艺简单、经济划算有足够的利润空间、社会效益和环保效益明显。这条浩浩荡荡的绿色共享与循环利用之路,汪杰老师亲切地称之为“绿色矿山”之路——矿山的生态复绿一条线。

破冰之路

用数据击碎质疑

汪杰团队的绿色矿山之路并非一帆风顺,应用研究除了技术问题,更大的是新事物、新技术的推广。老百姓有担心、市场推广难,“老百姓担心这东西有辐射。你想想你家住的房子,如果跟你说浇混凝土那些材料全部有辐射,肯定是不行的”。为了击碎这些质疑,团队坚持用事实数据说话,严格按照国家相关标准、规范对产品进行第三方质量检测。汪杰老师以身作则,常常一整天都待在办公室里钻研学习,他常说“科技工作者不存在工作日和周末、不存在节假日与假期,节假日和假期更能安静的思考和集中推进研究工作”。有时候学习到了瓶颈期,他就昼夜不分地坚持思考,好多时候公式是在睡梦中推演出来的,抓紧起来在稿纸上做好记录,再接着睡。尽管困难重重,但他们始终牢记初心,筚路蓝缕,矢志“破冰”,最后终于攻破质疑,应用推广迎来柳暗花明。

育人之路

锻造绿色科技生力军

汪杰老师的书架有一个特别的角落,那里密匝匝地堆满了学生们在各级赛事中获得的奖状证书。望着它们,汪杰老师眼中闪烁着自豪的光芒。他亲切地说:“我曾经培养的一个2019年毕业的本科学生,在2023年的时候就当上了国有企业的工程建设项目经理,现在手上管了一个近10个亿的项目。一个2017级的专科生,后来本校专升本继续深造,5年时间一直跟着课题组,2022年毕业,在2023年年底的时候就已经是某国企项目上的代理总工了。好几个学生现在都在攀枝花的地方政府中工作,部分已是科级干部。”

他办公室书架里,除了与专业研究相关的资料,还有各类教育学、法律、政治等书籍。汪杰老师主张终身学习、广泛学习,他说:“我从来不认为我是何种专业,同时也不在意跟着我的学生是哪个专业的,我们眼中应该是专业群、学科和学科跨界融合,我始终认为,真正的行业佼佼者应该是那些‘没有专业的人’,因为没有专业就是最好的专业。”

除了要求学生们终生学习和广泛学习以外,汪杰老师还尽力让教学工作跟上时代脚步。他认为大学生的学习远远不应该停留在课本,他说:“教学与科研相辅相成,应该让同学们参与到真正的科研工作中去,关注社会发展与需求,了解行业前沿,这样才能培养出真正适应社会发展需求的人才。”

在教学工作里,汪杰老师培养出了不少自律自强的新时代青年学子,凭借的正是以身作则的教学风范。“跟着我的本科生,我对他们的要求是,本科毕业的时候要达到半个研究生的水平,毕业出去工作的时候在同届的本科生面前要有绝对优势。学生努力了,如果这点都做不到,那是我水平不够,是我的失职。”

面对外界的赞誉,汪杰老师谦逊地说:“其实我们所做的事情并不伟大,我们只是在坚持和坚守,我们的出发点很平凡,以服务地方社会发展为中心,以培养学生为目的,紧跟市场需求并与时代接轨,不过分依赖与社会脱节的教材,从而走在教学科研前沿。真正完成高校教师教学、科研、社会服务三大基本职责。”

青山证道

从裂谷走向世界

2025年1月,汪杰团队站在第八届绿色矿山科学技术奖颁奖典礼的舞台上领取“绿色矿山科技进步一等奖”。舞台上光影斑驳,如同银河里的点点星光在闪烁:高钛型高炉渣混凝土回弹法地区测强曲线、高钛型高炉渣碳化深度研究、电炉钢渣性能研究、高钛重矿渣再生混凝土……在时代对可持续发展的深切呼唤中,汪杰团队在资源循环利用与绿色发展领域的每一项突破都如同熠熠星辰,照亮着可持续发展的道路。

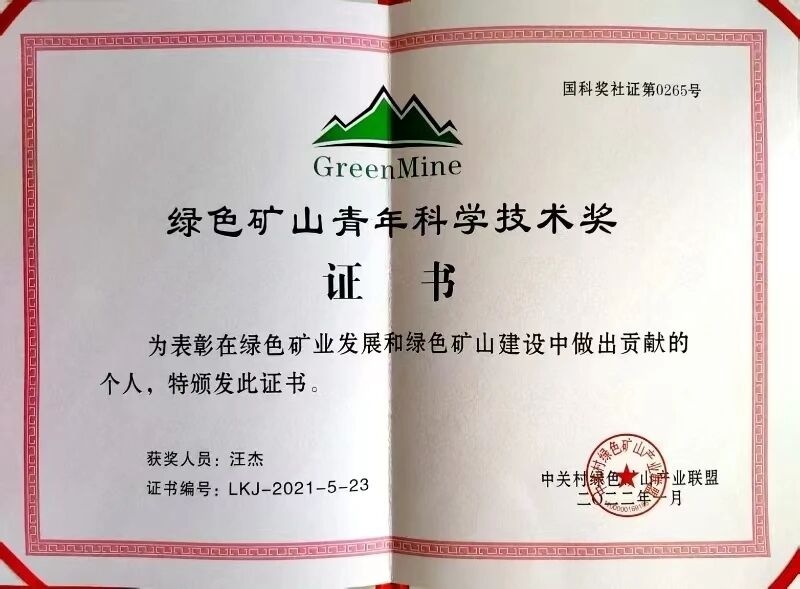

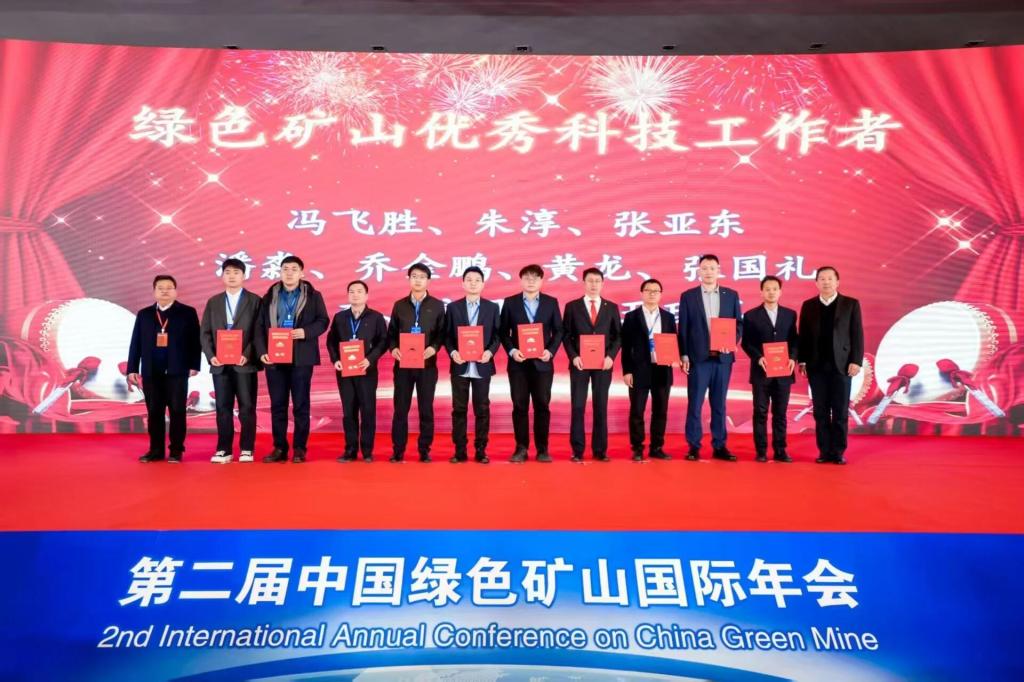

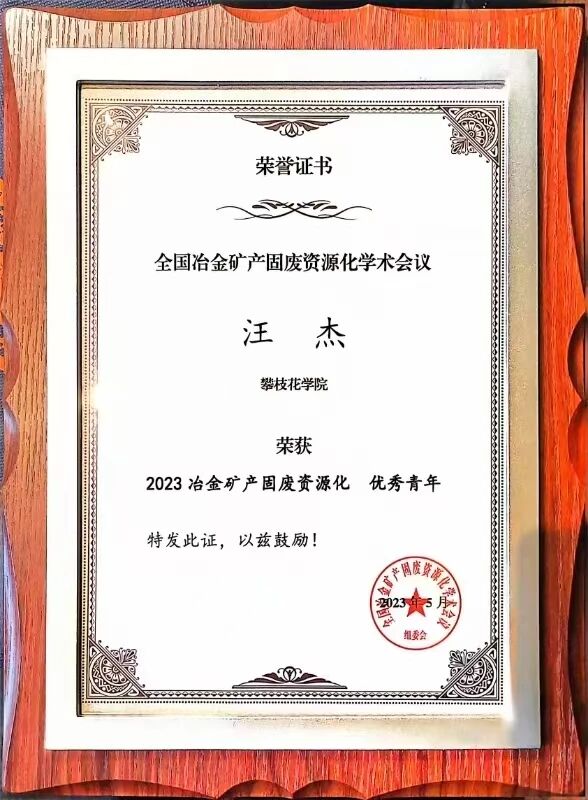

近年来,汪杰团队在绿色矿山领域屡获突破:2024年获绿色矿山科学技术奖一等奖的《攀西大宗工业固废在土木工程中的负碳资源化利用成套关键技术及应用》,为多源固废资源化利用找到新途径,并且已在攀枝花多项工程中应用,实现了经济与生态双赢;获“绿色共享与循环利用贡献奖”二等奖的《攀钢大宗固废高钛型高炉渣土木工程综合利用成套关键技术与应用》,针对攀钢钒钛冶炼产生的高钛型高炉渣在土木工程中多途径应用,提升工程性能,降低建设成本,开展系列研究工作,成功推动高钛型高炉渣建材化大规模利用;他在2023年获得“全国冶金矿产固废资源化∙优秀青年”、2022年获得“绿色矿山青年科学技术奖”;同时,他被聘为“中关村绿色矿山产业联盟”科技特别专员委员会委员、区域(西部)委员会主任委员、“全国低碳胶凝材料与低碳混凝土技术联盟”委员会委员。

育人方面,汪杰老师不仅善于在教学中融入科研素材,还积极指导研究生、方毅钛班、卓越工程师班学生;先后指导学生完成国家级、省级和学校大学生创新创业训练计划项目10余项,他指导学生申请授权专利7项、发表学术论文15篇、获得省级挑战杯、互联网+、结构设计大赛等奖励近10项,指导学生创业园孵化项目3项(其中注册企业2家);在此过程中,汪杰老师先后获得校级教学成果奖3项(其中一等奖2项)、3次获评攀枝花学院“明德年度先进个人”、曾获得学校教师风采大赛一等奖、攀枝花学院“我最喜爱的专业课老师”。在城市更新背景下,汪杰团队自主开发短流程、低成本罩面漆,在攀枝花市政道路更新中应用示范——汪杰老师真正身体力行地践行着产学研结合。

团队的相关技术已广泛应用于金沙江畔的璀璨明珠“攀枝花”,实现低碳环保,让“工业伤疤”重现绿意——团队的科研初心正如金沙江水,既要奔腾向前,更要润泽两岸。

科研之路,道阻且长,却总有像汪杰团队这样的科研者们,以非凡的毅力和勇气披荆斩棘,奋勇向前。他们明白科研绝非一蹴而就,而是需要从点滴积累开始;他们深知科研之路布满荆棘,但他们从未退缩,在困境中坚守,在挫折中奋进;他们勇做时代的先锋,在科研的赛道上一马当先,敢想敢干!

当时代的机遇之窗开启,如汪杰博士团队一般的新一代的科技工作者们果敢出击,凭借敏锐的洞察力与大胆创新的思维,冲破传统观念的藩篱,将奇思妙想转化为实际行动,在科研的前沿阵地开疆拓土。他们持续探索未知,开辟崭新的科研领域,勇攀一座又一座科学高峰,创造出辉煌成就。用智慧的结晶为社会发展注入源源不断的动力,使科研之光穿透历史的厚重帷幕,在岁月长河中永恒闪耀。

(编辑/孟丽茹; 审核/方青松)